ZEROコピ

とにかく業界最安値に拘っています!

リース代、カウンター代、保守代、トナー代、インク料金、全て0円

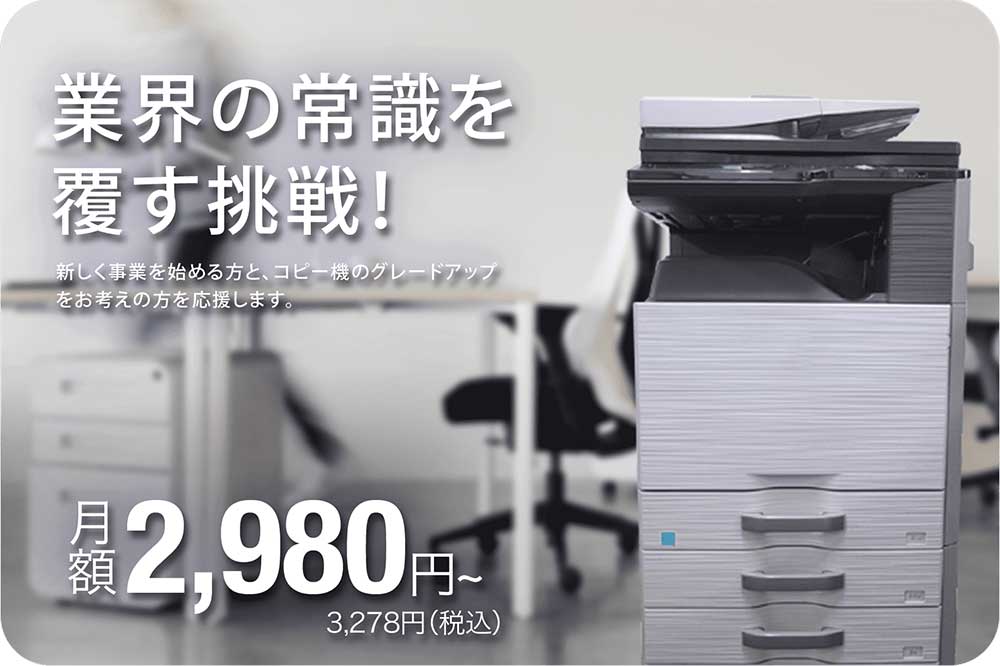

お勧めプランはスタートアッププラン

ZEROcopy スタートアッププランは2980円の業界最安値!

ZEROコピの売りはやはり業界一のコスパ良さです。その安さを実現できる理由は、少数精鋭体勢でお客様へのサービス以外の人件費を極力カットしつつ利益をとことん抑えてるから。その他にも、全国展開はあえてしないで、地域のお客様により良いサービス心がけている点も特徴です。更に、お客様に一円でも多く還元するために、営業や宣伝に費用を使わずに、全てオンラインで対応しながら業界一のコスパの良さを実現しています。

コピー機探偵が抜き打ち調査コピー機を探すなら「コピー機探偵」にお任せ

コピー機探偵が

抜き打ち調査コピー機を探すなら

「コピー機探偵」にお任せ

コピー機

レンタルサービスの

実態を暴く

「コピー機探偵」の調査結果をもとに

本当に良いものを厳選して9社ご紹介

コピー機レンタルサービスの

実態を暴く

「コピー機探偵」の調査結果を

もとに本当に良いものを厳選して

9社ご紹介